【 イタリア・トスカーナ地方、ルネサンスまでの歴史】

イタリア/トスカーナ州・エミリア ボローニャ州・ウンブリア州地図

紀元前8世紀、イタリア半島は中部イタリアに勢力を拡張中のエトルリア民族と南イタリア一帯に入植し始めていたギリシャ人がしのぎを削っていた。この時代ポー河から南のイタリア半島は大きく分けて北はエトルリア、南はギリシャと二分されていたのである。この二大勢力圏の谷間に紀元前753年ローマは誕生した。ちなみに、ローマ誕生の時代にはギリシャで開かれる4年に一度のオリンピック競技もすでに6回を数え、神話から歴史の時代に入っていた。

その後ローマの勢力拡大に伴いエトルリア人の都市もギリシャ人の植民都市もローマに吸収されていくのである。ローマ人は闘って勝った相手でも被征服民として隷属化せず「ローマ化」をすすめたのである。

古代ローマ人は、エトルリア人をエトルスキまたはトゥスキとよんだ。現在の地名トスカーナはこれに由来する。

―[目次]―

エトルリア人とエトルリア文明

トスカーナの各都市は、かってエトルリア人が建設した都市がほとんどである。

エトルリア人は長い間謎の民族といわれてきた。かれらの文字はまだ完全には解明されていないという。エトルリア人がどこからきたのかも分かっていない。小アジアから海をわたってきたという歴史家もいるし、内陸部から南下してきたとする研究者もいる。

エトルリア人は産業と通商の民族だったが、防禦と防疫の観点から小高い丘の上に都市を建設した。海に近い土地でも、背後に丘がない土地には彼らは興味を示さなかった。丘の上に城壁をめぐらせた堅固なつくりの都市を建て、そこにこもって平地には住もうとしない彼らの性向は、フィレンツェによく現れている。

フィレンツェの起源はエトルリア人にはじまるが、彼らが住んだのはフィエゾーレの丘である。アルノ川のほとりに現代まで続くフィレンツェの街は、ローマ人によって建てられるまで存在しなかった。

エトルリア民族は、適度な距離を保って頂上もゆったりと広い、丘陵の散在する中部イタリア地方に根を下ろした。現代でも中程度の都市として健在なシエナ、ヴォルテッラ、ペルージア、キュージ、オルヴィエートは、すべてエトルリア起源の都市だ。これらは全て、稜線を登りつめた末にたどり着ける街である。

また、イタリア中部には、鉱山が多く分布していた。この地方に住みついたエトルリア人は、この天然の恵みを活用する。彼らはここに住みついたとき(紀元前9世紀)にはすでに、鉄器の製造法を知っていたのでたちまち、優秀な技術者になった(初期のローマ人はエトルリアの高度な文化を模倣したとされ、ローマ建築に特徴的なアーチも、もともとエトルリア文化の特徴といわれる)。技術力の向上が経済力の向上を促し、同じく経済力の高いギリシャ人との間に、交流が盛んになった。エトルリアの遺品の中には、驚くほど多くのギリシャ製の壷がある。南部イタリアのギリシャ植民地のものではなく、本国ギリシャの製品だ。

住むのは丘の上だったが、少し離れてはいても港を持っていたエトルリア人は、産業に加えて海上での通商にまで手を広げていたのである。豊な鉱山のあるエルバ島は当然のことだが、コルシカやサルディーニアの島々まで足を伸ばしていたようだ。あの辺りの海は今でもティレニア海と呼ばれるが、ティレニア海とは、エトルリア人の海という意味である。紀元前8世紀当時の彼らの勢力圏は、フィレンツェを流れるアルノ川を北辺に、ローマを流れるテヴェレ河を南端とする全域に広がっていた。この地域に今も残る町は、前にも述べたとおり全てがエトルリア起源である。ゆえにほとんど全てが丘の上にある。

神話描写が見られる飲用の器

Credit: The Toledo Museum of Art

古代のエトルリアは、十二の都市国家の連邦制をとっていた。十二の都市国家の中で分かっているのは、アレッツ、ヴォルテッラ、キュー ジ、ヴィテルボ、オルヴィエート、タルクィーニア、チェルヴェトリ、ウエイ、ペルージアの九つの街である。 このうち、七都市が今でも健在だ。しかし、エトルリア人は連邦制はとっても、各都市国家には独立の傾向が強く、常に共同歩調をとるのは宗教上の事ぐらいで、政治や経済や軍事では一致した行動をとるのが不得手であった。十二の都市国家のどれ一つとして、他を圧する力を持った国はなく、それゆえに指導的な立場を占められる都市もなかった。 だが、これが、後には彼らの致命傷になった。紀元前297年ローマとの戦いに敗れたエトルリアは「ローマ連合」に加盟することとなった。この時点でエトルリアの各都市は中部イタリアを構成する都市としてローマ連合に組み込まれ、「ローマ化」していったのである。

エトルリアの領域: 紀元前750年(濃いオリーブ色)、

紀元前750年から同500年にかけての拡張(薄いオリーブ色)

12の都市国家は二重丸で示した

前1世紀初めの同盟市戦争(紀元前91年末に、都市国家ローマと同盟を結んでいたイタリア各地の都市国家や部族が、ローマ市民権を求めローマに対し蜂起した戦争)により、ローマと同盟をむすんでいたエトルリアの都市もローマ市民権を獲得したが、その後におきたローマの内乱(前88~前86、前83)で支配権をにぎったスッラ(古代ローマの将軍・執政 官)は、マリウス(古代ローマの将軍・スッラの前の執政官)派を支持したエトルリア人の都市を破壊し、国土を没収し、ローマ市民権をとりあげた。これによりエトルリアは荒廃したが、その後ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)は、追放されたエトルリア人に土地をあたえ、街への帰還を許した。しかしカエサルの後継者オクタヴィアヌス(カエサルの養子で初代ローマ皇帝アウグストゥスとなる)は、ふたたびエトルリア人の土地にローマ兵による植民をおこない、抵抗したエトルリア人たちを大量処刑した。

初代ローマ皇帝アウグストゥスとなったオクタヴィアヌスは、エトルリアのローマ化を一層おしすすめた。その結果、エトルリア語を話すことができる人々はとだえ、エトルリアの建築技術や陶芸技術はローマ文化に重要な影響をのこしたが、エトルリア文明の独自性は消滅し、エトルリアは政治、軍事、経済、文化など全てが完全にローマに吸収されたのであった。 同時にローマは共和政ローマから帝政ローマの時代ヘ大きく移行するのである。

ローマ帝国の誕生と「パクス・ロマーナ」

ユリウス・カエサル

以下、塩野七生女史の「ローマ人の物語」には詳しく語られているのだが、ローマの歴史の中で、いや世界史の中で絶対にはずせない人物、すなわち共和政ローマから帝政ローマヘという大きな時代の変革の筋道をつくった男ユリウス・カエサルは、スパルタクスの乱(紀元前73年-紀元前71年)を鎮圧したクラッスス、ポンペイウスとともに三頭政治をはじめた。カエサルはガリア遠征(紀元前58年-紀元前51年)の成功に続き、ポンペイウスとの内戦にも勝利した後、終身独裁官となり、ローマの政治改革を目指したが、紀元前44年カエサルが独裁者となることを恐れた少数の共和派の元老議員たちによって暗殺された。 カエサルの甥にあたり、後に養子となるオクタヴィアヌスはアントニウスの助けを借りて元老院派を打倒するが、その後両者の対立は増大し、エジプトの女王クレオパトラと組んだアントニウスは、紀元前31年アクティウムの海戦で敗れた。1世紀に渡る混迷に終止符を打ったオクタウィアヌスは救国の英雄となり、カエサルの偉業を引き継ぐのである。これら内乱は今日では総称して、“内乱の1世紀“と呼ばれている。

紀元前27年、オクタヴィアヌスは元老院からアウグストゥスとプリンチプス(第一の市民)の称号を送られ、インペラートル(この時はローマ軍団の最高司令官という意味)となった。オクタヴィアヌスは、共和政をないがしろにすることはなかったが、実質的に皇帝として統治したため、これよりローマ帝国が誕生したとされる。実際に帝政がより明らかになるのは、オクタヴィアヌスの養子ティベリウスが後を継いでからである。

帝国の成立はその属州に平和と安定をもたらし、属州は帝国に繁栄をもたらした。それとともにローマ市民権もゆっくりと属州に広がり、法規も不完全なものが多かったが、行政官による恣意的なものではなくなった。 ローマ帝国の版図もさらに拡大された。最も顕著なものは、47年の皇帝クラウディウスによるブリタニアの征服である。

1世紀は、ほとんど内乱と暴動の鎮圧に費やされた。「四皇帝の年」として知られる68年の内乱もその一つである。ユダヤ州で起きたユダヤ人の暴動は、70年のエルサレムにある第二神殿の破壊をもって終息したが、ユダヤ人にとっては「ディアスポラ(ユダヤ人の四散)」の始まりとなった。

2世紀は帝国の最盛期で、皇帝はトラヤヌス、ハドリアヌス、哲学者でもあるマルクス・アウレリウス・アントニヌスであった。歴史家のエドワード・ギボンは、もしもその状況が見かけほど良くなくても、人びとにとっては最も平和な時代であっただろうと述べている。

東西ローマ帝国の分裂と西ローマ帝国の滅亡

実際に帝国内部の状況、特に経済は徐々に悪化しつつあったが、3世紀に入ると蛮族の侵入や内戦がそれに拍車をかけ、帝国を崩壊へと導いていったのだった。 皇帝ディオクレティアヌスやコンスタンティヌス1世によって、帝国の再建が試みられた。コンスタンティヌス1世は、内戦においてキリスト教徒の助けを借りたこともあり、313年ミラノ勅令を発してキリスト教を公認し、380年には、テオドシウスによってキリスト教が国教とされたが、395年テオドシウスの死去に伴い、それぞれミラノ(後にラヴェンナ)とコンスタンティノポリス(現イスタンブール)を首都とする西ローマ帝国と東ローマ帝国に分裂したのであった。

378年のアドリアノープル(現在のトルコ領エディルネ)の戦いにローマ軍が敗北したことで、ゲルマンの民族大移動は止めようもなく、ゴート族(ゲルマン)、フン族(匈奴)、ヴァンダル族(ゲルマン)、フランク族(ゲルマン)、ブルグント族(ゲルマン)の侵入が続いた。

410年にローマが略奪されたのに続き、476年ゲルマン人出身の傭兵隊長オドアケルによって皇帝ロムルス・アウグストゥルスが退位させられ、ついに西ローマ帝国は滅亡したのである。なお東ローマ帝国(ビザンティン帝国)は、その後も1000年にわたって存続している。この後、西ヨーロッパにおけるキリスト教世界が形成されていくのである。

中世のイタリアと都市国家(コムーネ)の成立

5世紀以降、イタリア半島は東ゴート王国(ゲルマン)や、ローマ帝国の復興をねらった東ローマ帝国、ロンゴバルド王国(ゲルマン)、フランク王国(ゲルマン)、アラブ人、ヴァイキングなどの侵略を受け、政治的な統一性は失われていたのだ。また外国の勢力に後押しを受けた小国、公国、王国が乱立し、相争う状態に陥っていたのである。

そのような状況下でカトリック教会は唯一安定した組織だと見なされ、大きな政治権力を握るようになった。ローマにいる教皇はイタリアの一部を直接統治していたのであるが、その影響力はイタリア全域にとどまらずキリスト教化されたヨーロッパ中心に及んでいた。また9世紀以降、イタリアを自らの領土と主張する神聖ローマ帝国と教皇の対立により、イタリア半島はしばしば戦場となった。

11世紀初頭になると、イタリア中部や北部の都市、ヴェネツィア、ミラノ、フィレンツェなどが海運や商業によって繁栄するようになり、めいもくじょうは神聖ローマ帝国(現在のドイツ、オーストリア、チェコ、イタリア北部を中心に存在していた政体で、帝国というよりは実質的に大小の国家連合体であった期間が長く、この中から後のオーストリア帝国=当時はオーストリア大公領およびハプスブルク家支配地域やプロイセン王国などドイツ諸国家が成長していった)の傘下にあったが、実質的には独立した都市国家へと発展していったのである(コムーネの成立)。

《中世のイタリアは何百という数にも上る自由独立の都市国家コムーネ(自治体の最小単位)に分かれていた。それが近世に入るころから次第に統合されていったが、それでも大小合わせて約三十の国々が分立しているという状態が19世紀の半ば過ぎまで続いた。日本でも江戸時代までは幕藩体制があったが、イタリアはその比ではなく約三十の国々はそれぞれ完全な独立国に等しかった。

日本では今盛んに地方分権の必要性がいわれているが、イタリアは中世コムーネの時代からずっと地方ごとに、さらに細分しては都市ごとに非常に独立性の強い歴史を持ち、それぞれに特色のある文化を守り育ててきた。》

一方イタリア南部やシチリア島では、外国の一族や王家、ノルマン人(北方ゲルマン=ヴァイキング)、ホーエンシュタウフェン家(神聖ローマ帝国の王朝)、アンジュー家(フランス王国のアンジュ―地方を統治した伯爵家)、アラゴン王国(中世後期のイベリア半島北東部に存在したキリスト教王国)などの下で統一王国が成立した。

イタリア内部や外国勢力との絶え間ない紛争にもかかわらず、北部の諸都市は繁栄をつづけ、ダンテやジョット、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロといったルネサンスの巨匠たちによって偉大な文化的・芸術的業績が成し遂げられるのである。

イタリア・ルネサンス

ルネサンス(Renaissance)は “再生・復活” を意味するイタリア語のリナシタ(Rinascita)が語源である。古代ギリシャ・ローマ文化の再生という意味でイタリア・ルネサンスの建築家、画家、美術史家ヴァザーリ(1511-1574)が用い始めた。英語でいえばリバイバル(Revival)にあたる語である。この時期(16世紀)に丁度、古代彫刻や遺跡の発掘が盛んに行われたりと古代ギリシャ・ローマ文化に対する機運が高まり、再認識される時代となった。ルネサンスはこうした古代芸術を古典中の古典と捉え、芸術理念としたのであった。世俗芸術の題材はギリシャ・ローマ神話や古代の歴史物語であった。教会芸術はキリスト教、つまり聖書を題材とした。こうした2つの分野が興味深い対比や融和を見せながら展開されていくのである。

ルネサンスは地中海貿易で繁栄した北イタリア、フィレンツェなどトスカーナ地方の諸都市を中心に、教会やイスラム世界、東ローマ帝国の保存していた古典文化の影響を受けて14世紀頃にはじまった。その先駆者とされるのはフィレンツェ出身の詩人ダンテである。

ダンテ・アリギエーリ

イタリアでルネサンス文化が開花したのは、フィレンツェ、ミラノ、ローマ、ヴェネツィアなどの都市である。学芸を愛好し、芸術家たちを育てたパトロンとして、フィレンツェのメディチ家、ミラノのスフォルツァ家などの権力や財力のもとにルネサンス文化が花開いていった。メディチ家は聖俗の両世界、つまり教会と国家に君臨し、芸術家や哲学者(新プラトン主義)などの擁護者となった。教会建築や教会芸術のために寄進し、この家系から教会最高位のローマ教皇(レオ10世・在位1513-21、クレメンス7世・在位1523-34)も出た。ルネサンスはこうしてフィレンツェからローマ、マントヴァ、ウルビーノ、ヴェネツィア、そしてアルプス北の国々のフランドルやネーデルランドに大きな影響を与えていった。こうした全ヨーロッパに広まった美術、文芸等の文化上の革新運動がルネサンスであった。

ルネサンス芸術に用いられた題材を見ると大変興味深い。教会芸術には聖書から、世俗芸術にはギリシャ神話から題材が取られた。ギリシャ神話を用いたものでも当然ながら根幹にはキリスト教が投影され、寓意されている。いつの時代も同じであるが、芸術というものはいわばものごとを間接的に、象徴的か抽象的に表現していこうとするものである。例えば文学でそのものずばりの勧善懲悪の説教調で書いても誰も興味をもたない。創意工夫をこらし象徴的、抽象的にあるいは独自の方法でそのメッセージを伝えていくのである。ある時はあからさまに、ある時は悪と善の境界線を不明確にしてでも効果をねらって表現しょうとするものである。シェークスピアの劇作などはその好例であろう。

この時代、イタリアではマザッチョ(最初に科学的に、遠近法を使用した画家)、ボッティチェッリ(ロレンツォ・デ・メディチの時代を代表する画家、「春」や「ヴィーナス誕生」の題材はギリシャ神話)、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロなどの美術家が活躍した。フランドル(現在のオランダ、ベルギー、フランス北部に当たる)では特異な画風をもつボスやブリューゲルがいた。他の分野ではコロンブス、マキャベリ(以上イタリア人)、コペルニクス(ポーランド人でイタリアの諸大学で学び活躍)、シェークスピア(イギリス)などが輩出した。

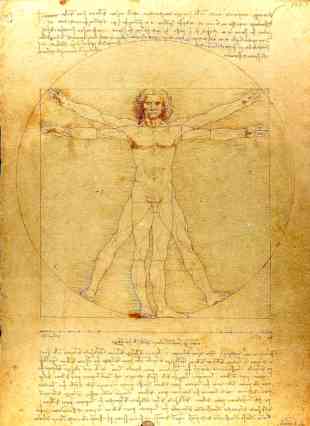

レオナルド・ダ・ヴィンチによるウィトルウィウス的人間像、科学と芸術の統合

Credit: Gallerie dell'Accademia

ルネサンスの時代は決して明るい時代ではなく、ペストの流行や(マキアヴェッリが『君主論』を著したことで知られるように)政争、戦乱の続く波乱の時代であった。文化を享受していたのも宮廷や教皇庁など一部の人々に過ぎず、魔術や迷信もまだ強く信じられていたのである。

ルネサンスのイタリアは文化の先進国としてヨーロッパを近代に導く役割を果たしたが、国内は教皇領や小国に分裂し、またイタリア戦争(16世紀に主にハプスブルク家=神聖ローマ帝国・スペインとヴァロワ家=フランスがイタリアを巡って繰り広げた戦争)後は外国の勢力下に置かれたため国家統一が遅れ、政治・社会の近代化では立ち遅れる結果になった。

ドイツのルターの宗教改革(1517年~)やイギリスのヘンリー8世の宗教改革(1533-34年)などが、時を同じくして起こった。こうしたプロテスタントを生み出した宗教改革とカトリック側の反宗教改革との対立や摩擦が、興味深い文化改革を引き起こしていった。それは清楚を旨とするプロテスタンティズムと壮麗さを主張するカトリシズムの対立であり、ある時は反撥しあい、ある時は同調し、カトリック内部での論争や反省などが多様な文化を生み出していった。つまりカトリック側の反宗教改革(トレント公会議1545-63=カトリック教会の公会議)は、プロテスタントへの巻き返しと自省するという両面がある。このことはルネサンスの重要な側面といえよう。例えばパレストリーナの音楽は、カトリック側のひとつの反省的側面がみられる。その禁欲的とも思える程の硬質さと清楚さをもつ音楽は、そうした点を突いているといえないだろうか。

CLUB TRAVELERS

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から